Was auch immer die Deutschen emotional bewegt, es hat wohl auch ein wenig mit den Wurzeln dunkler Tannen und lichten Auen zu tun, selbst in der immer noch industrialisierten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Der Wald und seine Pflege gehört nicht nur zum populärkulturellen Gründungsmythos der jungen Bundesrepublik – die Heimat-Schmonzette »Der Förster vom Silberwald« von 1954 mit dem damaligen Traumpaar Anita Gutwell und Rudolf Lenz ist immer noch einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Filme – die Wurzeln der verklärenden Waldeslust liegen auch in der Konstituierung deutscher Identität zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Es ist der Geburtsstunde der deutschen Romantik.

Kaum ein Werk der deutschen Musikgeschichte diente so sehr der Identifikation wie Carl Maria von Webers Oper »Der Freischütz«. Sie traf den Nerv einer jungen, deutsch-national gesinnten Bildungsbürgerelite, studentische Schwärmer, die zum Teil noch in den Befreiungskriegen gegen Napoleon gekämpft hatte. Die Schlegels, Tiecks, Grimms und Arnims dieser Tage diskutierten sich die Köpfe heiß, trugen »Alt-Deutsche« Tracht, nicht viel anders als ihre studentischen Nachfolger in der Mitte des 20. Jahrhundert, die dann allerdings den Mao-Anzug und das Palästinenser-Halstuch bevorzugten.

Es dauerte nicht lange, bis der »Freischütz« zur »Deutschen Nationaloper« erklärt wurde und seine Melodien in die Liedertafeln und Männergesangvereine der bürgerlichen Gesellschaft eingingen. Volkstümliche Chorpassagen wie »Wir winden dir den Jungfernkranz« oder der unverwüstliche »Jägerchor« mit seinen charismatischen Waldhörnern waren Schlager ihrer Zeit und darauffolgender Generationen.

Was also kann man mit so einem Stück bewegen? Was bedeutet es heute, in einer Zeit, in der das Bekenntnis zur Nation stets einen Hautgout tragen muss, das Zeigen nationaler Symbole immer an der Grenze zum Missbrauch steht und die Suche nach der Identität nicht mehr in nationaler Unbedarftheit endet, sondern allzu oft in der Nähe brauner Vergangenheit? Wer sind wir, die Deutschen? Wo ist unser Ort? Und wer sind die anderen?

Jochen Biganzoli hat sich am Theater Lübeck eben dieser schwierigen Fragen angenommen. Sein »Freischütz« ist kein Abbild romantischer Wälder, keine Klangseligkeit chorischen Gemeinsinns, sondern eine Suche nach der deutschen Identität in der heutigen Zeit. Die Geschichte ist ja einfach, das Libretto erzählerisch dünn, doch tief in der deutschen Seele verankert: Der Jägerbursche Max (sic!) kann seine Angebetet Agathe nur erlangen, wenn er einen besonders gelungen Schuss abliefert, dabei gerät er in den Einfluss dunkler Mächte, am Ende siegt das Gute und die Versuchung fällt.

Dieser Max (Tobias Hächler – ein junger, solider Tenor mit baritonaler Standfestigkeit, sicher ein Gewinn für das seit dem Weggang von Daniel Jenz reichlich unterrepräsentierte Fach am Lübecker Hause) ist hier ein hochzweifelnder und gefühliger junger Mann, mit Man-Bunch, der Jägerrock ein schillernd-grüner Pailletten-Anzug, Uniform der Showbühne. Der wandelt durch seinen inneren Wald, eine fahle, schwarz-weiße Videowelt mit wummerndem Herzschlag, die Ikonographie erkennbar zwischen den Spielorten des »Blair Witch Project« und der aktuellen Netflix-Serie »Dark«. Dort, im derzeit so angesagten Format serieller Erzählweise, wird nicht nur mit dem diffusen deutschen Nationalwald gearbeitet, sondern auch mit einer anderen deutschen Befindlichkeit, der ebenso diffusen Angst vor der Radioaktivität. In diesem populären Genre, voller »Thrill« und »Scariness«, Begriffe die die »Schauerlichkeit« der Romantik in heutiger Zeit ersetzt haben, spielen die 11,4 Millionen Hektar Waldfläche der Bundesrepublik die entscheidende Rolle.

Kurioserweise sind es auf der Bühne nicht die auf Emotionalisierung ausgerichteten Bilder der Kunstwelt, die die größte Wirkung haben, sondern das trockene Erklärvideo über das fachgerechte »Aufbrechen eines Rehwildes«, das dem Publikum seine Natur-Entfremdung auf die Nase bindet. Auch dies ist ein gelungener Kunstgriff, eines Regiekonzeptes, das sich der Dekonstruktion von Begriffen verschrieben zu haben scheint.

Dem spielt die Anlage des Interims-GMD Andreas Wolf in die Hände, seine Interpretation des Weberschen Konzept der Romantik ist der Individualität Franz Schuberts näher als man zuvor gedacht hätte. In der Tat steckt im Klangmaterial einiges mehr an Überzeichnung und Direktheit als man angesichts von »Jungfernkranz« und Schützenfestgeklingel annehmen möchte. Solcherlei Façetten herauszuarbeiten, zeugt von intensiver Auseinandersetzung mit dem Stoff und der Inszenierung, und tatsächlich scheint das stets solide Lübecker Orchester durch die Zusammenarbeit mit diesem Dirigenten zu wachsen und zu gedeihen, eine individuelle Klangfarbe zu entwickeln, die sich heraushebt. Im Januar steht die Berufung eines neuen Generalmusikdirektors am Hause an, es bleibt in diesem Falle zu wünschen, dass sich nichts ändert, damit sich noch mehr ändert.

Erquickend sind in diesem Kontext auch andere Vertreter des Stammpersonals des Lübecker Ensembles, zuvorderst die sonst stets ein wenig im Hintergrund stehende Andrea Stadel, die hier, von Regie und Dirigat getragen, mit ungeheurer Spielfreude agiert. Ihr Ännchen ist ein starker Gegenpart zur braven und der im Libretto bis zur Langweile braven Agathe, sinnlich lockend und physisch präsent, voller Zwischentöne und Irrlichtereien. Da hat es die aus Mexiko stammende Maria Fernanda Castillo als Agathe schwer, gegen solch eine Spielgewalt anzukommen. Doch das spielt keine Rolle, es ist Konzeptarbeit angesagt, da hilft auch kein wieder einmal voller Witz spielender und singender Taras Konochenko, der den vom Teufel verführten Caspar gibt.

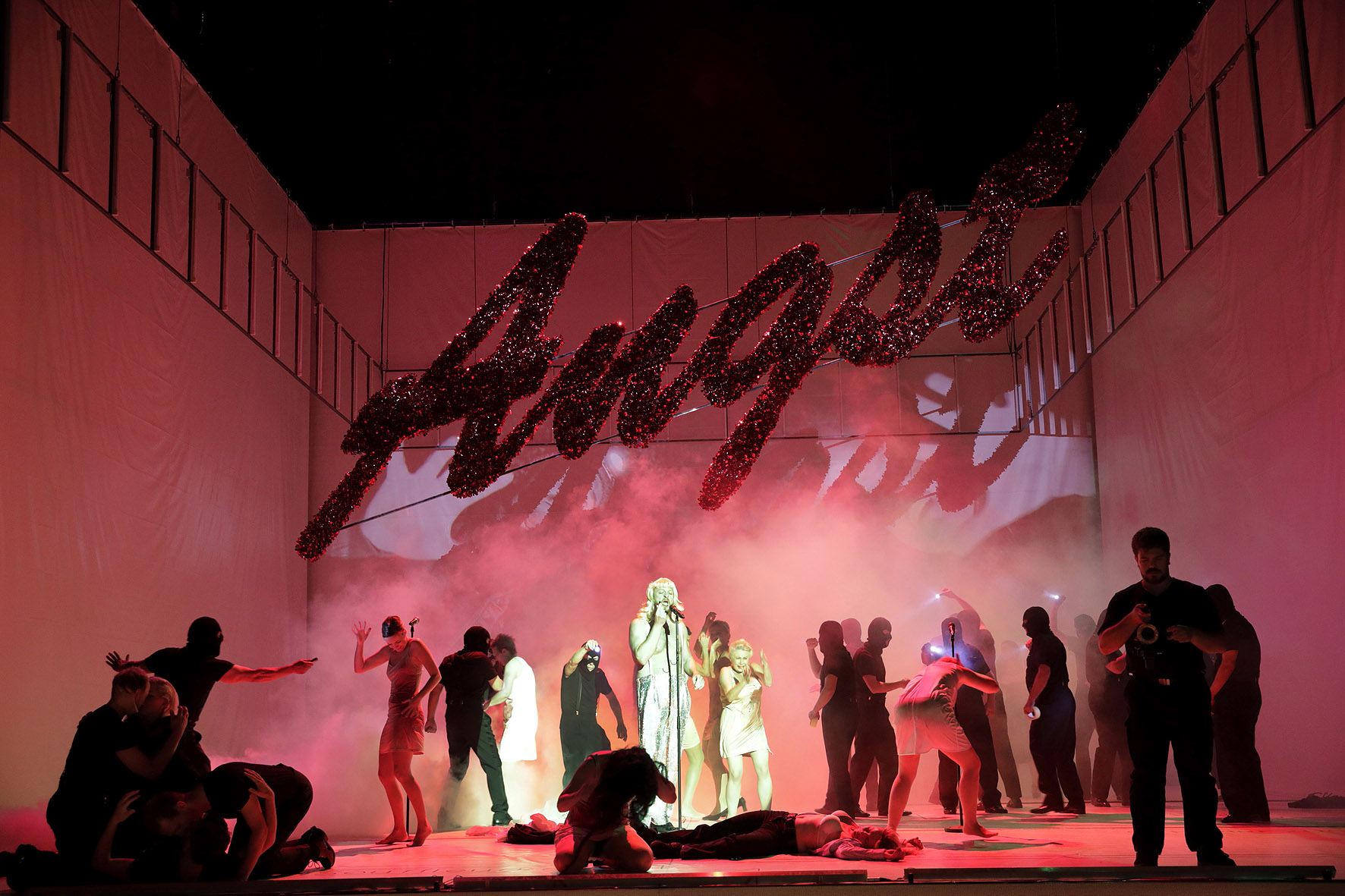

Denn – die Geschichte zerbricht und der ganze Wolfsschluchtzauber, der auch hier auf der Videowand in flackerndem Nachtsicht-Schwarz-Weiß stattfindet, wird Makulatur. Der dritte Akt, nach der Pause, die hier, wie bei Biganzolis letzter Lübecker Arbeit, Schrekers »Fernem Klang«, ein Teil der Dramaturgie ist, führt all das zusammen, was angelegt ist in Wirkungsgeschichte und Werk, im Wald und im Mythos. Ein Teil des Publikums findet sich auf der Bühne wieder, auf Bierbänken sitzend, etwas betreten in die Spielhandlung schauend. Rings herum aufgestellt Ikonen des Deutschseins: Ein Pappkamerad Mesut Özils mit dem Weltmeisterpokal, natürlich Angela Merkel und Bayreuth, der deutsche Papst, ein überdimensionaler Anti-Atomkraft-Sticker, der Playmobil-Luther – ein popkulturelles deutsches Mount Rushmore.

Über allem glitzernd, gleich einem Bandnamen, das Wort der Deutschen, die »Angst«. Da ist sie, vorgetragen in der »Deutschen Nationaloper«, das tief verankerte Kollektivgefühl und damit auf den Punkt gebracht, was das historisch zerrissene Land eint und auch zusammenhält.

Eingespielt werden Reden national-konservativer Politiker einer Partei, die dieses Gefühl kultiviert wie keine andere. Liest man das jüngst erschienene Interview mit Björn Höcke im Magazin DER SPIEGEL, wird einem noch deutlicher, wie alles zusammenhängt, der Bezug zum »Waldgänger« Ernst Jüngers und der Mythos, die dunkle Bedrohung und die Identitätssuche, die Furcht und auch das deutsche Nationalgefühl.

Und hier zeigt sich die wahre Macht der Kunstform Oper, nicht belehrend zu wirken, wie die unzähligen Stücke über Flüchtlinge und Integration im deutschen Sprechtheater, jenes geradezu zwanghafte Bemühen, die aktuelle gesellschaftliche Situation zu spiegeln und zu kommentieren. Diese Verkrampftheit deutscher Dramaturgien geht dieser Inszenierung komplett ab, sie schöpft aus ihrem historischen Material, kann sich durch die emotionalisierende Wirkung der Musik neue Bedeutungsräume eröffnen. Hier steht Tradition neben Zeitgeschehen, berührt Themen und Zuschauer. Kurz, es ist darstellende Kunst, wie sie sein muss, der Stachel im Fleisch der Arrivierten, der Reaktionen und Nachdenken hervorruft.

Das funktioniert in Lübeck ganz hervorragend, denn inzwischen gibt es in der Tat eine kleine Aufregung im Bürgertum, die Lokalzeitung sammelt Volkes Stimme zum möglichen Theaterskandal, es gibt Publikumsgespräche, ohne den Wald und all das Gewohnte. In diesem Land, dessen nach eigener Aussage »bedeutendster Medienpreis« »Bambi« heißt, ist das nicht weiter überraschend. Aber es ist Kunst in der Demokratie.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar