»I don’t want you … mhh mhhm mhhm mmhmm … I forgive you … mmh mmh mmh mmmh … You’ve got me … mmh … mmh … the devil and the deep blue sea. « – Francis Scott Fitzgerald hat Harold Arlens Schlager aus dem Jahr 1931 bestimmt oft hören können, am ehesten vielleicht Eddie Duchins smart-zuckrige »jazzy« Interpretation, nach der man den Slow-Fox so gut tanzen kann. Und dann ist da noch die herrliche Indifferenz in diesem Song, hin- und hergerissen zwischen ja und nein, zwischen Erfolg und Misserfolg, Glamour und Depression. Das käme gewiss jenen biographischen Klischees über ihn und sein wildes Leben in seiner ebenso aufregenden Ehe mit seiner Frau Zelda sehr nahe, mögen diese Geschichten wahr sein oder nicht.

Von der Mode, sich des »Großen Gatsby« stilistisch zu bemächtigen, bis hin zum Amazon Prime Streaming-Schmachtfetzen »Z: The Beginning of Everything« mit dem Hollywood-Rehauge Christina Ricci als ausgebeutetes Autorenopfer Zelda – das popkulturelle Interesse an der Figur Fitzgerald ist auf eine eigentümliche Weise groß. Außer dem »Gatsby« jedoch, und eigentlich ist damit immer nur Robert Redford gemeint, oder, mit Abstrichen, Leonardo DiCaprio, kennt hierzulande kaum jemand auch nur eine Zeile dieses Autors. Wann immer da von neuer Rezeption die Rede ist, ist es vorwiegend Dekoration, voll von dünnen blassen Mädchen in Hängekleidchen und »keckem« Bubikopf, die sich Alkohol, Sex und altmodischer Jazzmusik hingeben, dazwischen der »hübsche« Schriftsteller, hin und her geworfen zwischen Versuchung und Schreibkrise. All das eignet sich ausgezeichnet zur Biographisierung, zur Umdekorierung des Autors als vorwiegend inhaltsloser Star und zum längst vergessenen Chronisten einer Ära. Seine literarischen Mitstreiter, allen voran sein markiger Anti-Buddy Ernest Hemingway, wusste aber auch: »Scott, good writers always come back.«

»Sie drängte sich auf mit blinzelnden Sternen. Ihr Gesicht war ein Hin und Her, war ein Blick, der über eine Grenze geht – und eine Silhouette, ein Umriss, gesehen aus der Ferne – weiß, freundlich, ungeschliffen – ein Schicksalsgesicht, gezeichnet von jung gefochtenen Kriegen und von altem weißen Glauben.«

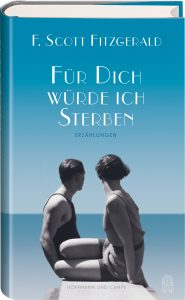

Das ist das Comeback des Francis Scott Fitzgerald. Denn dieser Text, er stammt aus der Erzählung »Zusammen unterwegs«, ist gerade erst erschienen, im Jahr 2017. Der Hamburger Verlag Hoffmann und Campe hat sich die Lizenzen an bislang unveröffentlichten Erzählungen und Drehbuchentwürfen gesichert, ein verlegerischer Coup, die deutsche Ausgabe erschien noch vor der bei Fitzgeralds altem Hausverlag Scribner herausgekommenen Originalversion. Die Geschichten sind schön übersetzt von Gregor Runge, Andrea Stumpf und Melanie Walz, ein Lesebändchen und ein gelehrter Anhang der Herausgeberin Anne Margaret Daniel machen den in Newport-Blau eingeschlagenen Band komplett. Trotzdem lohnt sich gelegentlich ein Blick in die Originaltexte, um sich zu überzeugen, ob dieses schwebend-durchlässige, das kraftvoll verzweifelnde, jener sprachliche Erfindungsreichtum, der fast immer ohne das vergleichende »wie« auskommt, wirklich genauso da steht und nicht der Gabe eines talentierten Interpreten entstammen. Und in der Tat, so lautet diese Stelle in »Travel together«, geschrieben im Jahr 1935:

»Crossing the two starlights there obtruded the girl. Her face was a contrast between herself looking over a frontier – and a silhouette, and outline seen from a point of view, something finished – white, polite, unpolished – it was a destiny, scarred a little with young wars, worried with old white faiths …«

Für Dich würde ich Sterben

Unveröffentlichte Erzählungen

Hrsg. von Anne Margaret Daniel, übersetzt von Gregor Runge, Andrea Stumpf und Melanie Walz | Hamburg 2017

[amazon Partnerlink]

So sind denn auch Drehbuchentwürfe wie der kurze Text »Gracie at Sea« (1934), in diesem Band enthalten. Der Text ist eine eigenartige Mélange aus der deskriptiven Distanziertheit eines Treatments und der für Fitzgerald so typischen Akribie in Personenzeichnung und Dialogstärke – ein Talent, das ihm den Weg nach Hollywood überhaupt erst möglich gemacht hatte. Die Story spielt in der gewohnten Umgebung vermögender Ostküstenbewohner, den Vater der Protagonistin hat man »schon lange mit Segelregatten in Verbindung gebracht« – sein Held ist, so würde man heute sagen, ein »Berater«, ein Werbefachmann, der der Erbfolgeregelung des Patriarchen (»… er musste die Ältere vor der Jüngeren verheiraten – und siehe da, die Ältere war eine Katastrophe …«) auf die Sprünge helfen soll.

Über die Verstrickungen, die aus einem solchen Plot erwachsen, muss man hier nicht lange nachdenken, es ist Material für eine Screwball Comedy, über deren Besetzung man sich treffliche Gedanken hätte machen können, wäre dieses Script je in die Ausführung gekommen. In seinen letzten Lebensjahren überarbeitete Fitzgerald diesen Entwurf noch einmal und reichte ihn erneut – und wiederum erfolglos ein. Den Schluss dieser Geschichte ist turbulent, das füreinander bestimmte Paar will mit einem Boot zur gerade zur America’s Cup Regatta startenden Yacht des Vaters übersetzen:

»George sitzt am Bug, auf den Knien ein Luftkissen, darauf die Schreibmaschine. Er muss von der Regatta berichten und gleichzeitig dafür sorgen, dass Gracie wie eine Heldin aussieht. Dummerweise bricht das Boot auseinander und sinkt. Georges Hälfte sinkt nur langsam, seine Schreibmaschine treibt auf dem Luftkissen immer weiter ab.«

Dieses Bild der davontreibenden Schreibmaschine, dem Arbeitsgerät des Schriftstellers, ist natürlich eine Einladung für jeden Interpreten – der Autor, dem sein Schreiben davonschwimmt. Im Textentwurf werden Autor und Maschine gerettet, das Kino verlangt nach dem Happy Ending.

Es gehört nun nicht viel dazu, überall Parallelen zwischen Leben und Werk zu suchen und zu finden, in der Tat verschwimmen die Person und seine Literatur immer durch seine Technik der biographischen Selbstausbeutung. Doch gibt es über den voyeuristischen Aspekt – vor allem der frühen Jahre – hinaus, weitaus mehr zu entdecken als das. Es ist der literarische Ton der beginnenden Moderne in all ihren Brüchen, ihren Dilemmata und ihrer Zerrissenheit, gepaart mit der Eleganz eines stets ringenden Stilisten, so wie hier, zu Beginn von »Tender is the Night«:

»On the pleasant shore of the French Riviera, about half way between Marseilles and the Italian border, stands a large, proud, rose-colored hotel. Deferential palms cool its flushed façade, and before it stretches a short dazzling beach. Lately it has become a summer resort of notable and fashionable people; a decade ago it was almost deserted after its English clientele went north in April. …«

Das erschütterte 20. Jahrhundert hat den oft bramarbasierenden Jugendfreund Ernest Hemingway zum Literatur-Nobelpreis geführt, es war eine Zeit für Helden und ihren Mythos. In diese Kategorie fällt der durchlässige Francis Scott Fitzgerald nicht, auch heute nicht.

Aber als der Jazzpianist Thelonius Monk 1967, fast 30 Jahre nach Fitzgeralds Tod, auf dem Album »Straight, No Chaser« den alten Teufel und die blaue See in seiner ganzen Ambiguität wieder auferstehen ließ, war auch das von ihm beschriebene »Jazz Age« längst Vergangenheit.

Wer dieser Einspielung genau zuhört, erfasst aber so etwas wie den Sound seines Erfinders, das Suchende, die Lust an Spiel, Form und Ironie, aber auch die Verunsicherung, die in seinen Texten und Figuren durchscheint. Es kann gewiß nicht schaden, sich in dieser Zeit zu Beginn eines neuen Jahrtausend, das ähnliche Verunsicherungen birgt, auf die eine oder andere Weise daran zu erinnern.

Francis Scott Fitzgerald ist eine literarische Stimme, die es nun auch hierzulande wieder neu zu entdecken gilt, sei es in seinen Stories oder in den fünf großen Romanen. Der Erzählungsband »Für Dich würde ich Sterben« hilft sehr dabei – oder ist einfach ein kleines, blau gewandetes Literaturwunder.

»I don’t want you

But I hate to lose you

You’ve got me in between

The devil and the deep blue sea«.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar